「うちの子、兄弟で年齢が離れているんですが、一緒に通えますか?」

スクールをご検討中の保護者の皆様から、こうしたご質問をよくいただきます。 結論からお伝えすると、当スクールではご兄弟・ご姉妹でのご受講を大歓迎しています!

もちろん、年齢差やそれぞれの個性に合わせた対応が可能です。 それ以上に、私たちは「兄弟姉"い"で通うこと」には、学力面でもご家庭にとっても、素晴らしい相乗効果があると考えています。

今日は、その具体的なメリットと、安心して始めていただくための仕組みについてご紹介します。

1. 二人で通う「3つの相乗効果」

一人の「個」として学ぶだけでなく、二人で学ぶからこそ得られるものがあります。

① 家での「共通の話題」が生まれる

これは、保護者の方から一番喜ばれるポイントかもしれません。 学校も学年も違うご兄弟が、家に帰ってから「今日プログラミングでやった〇〇、どうなった?」と、同じ目線で話せる"共通言語"ができるのです。

一緒にゲームの攻略法を話すように、お互いの進捗を報告しあったり、難しいバグ(エラー)の「犯人さがし」で盛り上がったり。 リビングが、学びを共有する楽しい場所に変わります。

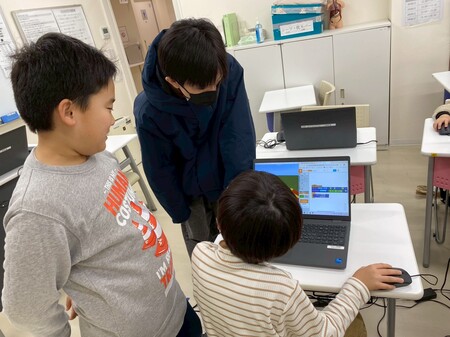

② 「教え合い」で、二人の理解が深まる

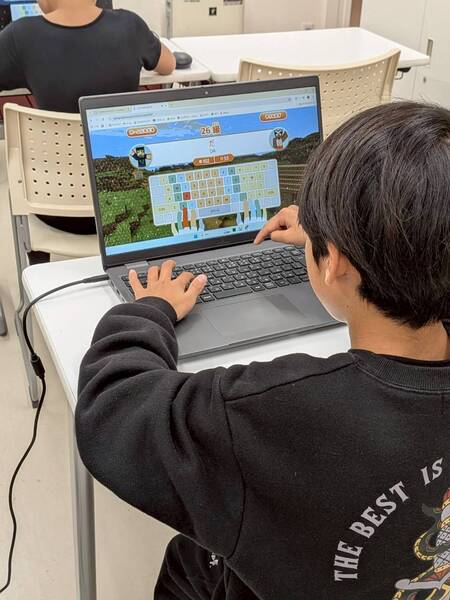

プログラミング学習において、「誰かに教える」ことは最高の復習になります。

お互いが先生役であり生徒役であるこの関係性は、一人で学ぶよりも、はるかに深く、そして確実に知識を定着させてくれます。

③ 保護者様の「送迎」が1回で済む!

そして、これは保護者の皆様にとって非常に現実的なメリットです。 習い事の数だけ、送迎の負担は増えてしまいます。もしご兄弟が別々の日や時間に通うことになれば、その負担は2倍、3倍です。

当スクールでは、ご兄弟が同じ時間帯のクラスで学べるよう柔軟に調整していますので、貴重なお時間を有効に活用いただけます。

2. 「年齢差があっても大丈夫?」クラス分けの仕組み

「5歳も離れているのに、同じクラスで大丈夫?」とご不安に思われるかもしれません。

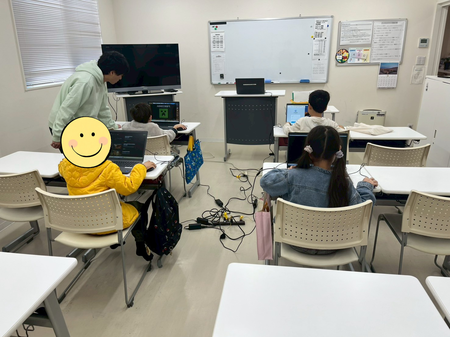

ご安心ください。当スクールのプログラミング教育は、学校のような一斉授業(先生が黒板で教え、全員が同じことをする)ではありません。

**一人ひとりの進捗や興味に合わせた「個別最適化」**のカリキュラムが基本です。

たとえ同じ教室にご兄弟が一緒にいても、

ということが普通です。 それぞれの「今、やるべきこと」「今、やりたいこと」に集中できる環境ですので、年齢差はまったくハンデになりません。

3. 気になる料金は?「兄弟割引プラン」のご案内

当スクールでは、「ご家族で学びを応援してほしい」という思いから、ご兄弟・ご姉妹でご受講いただくご家庭をサポートするための**「兄弟割引」**をご用意しています。

お二人目以降のお子様の月謝が割引となる、経済的にも続けやすいプランです。 (※詳しい割引率や適用条件については、お気軽にお問い合わせください)

まとめ

ご兄弟で一緒に通うことは、「送迎がラク」という現実的なメリットだけでなく、ご家庭でのコミュニケーションを豊かにし、学びの質を格段に高める「投資」でもあります。

ぜひ、この機会に「二人で一緒に学ぶ」という新しい体験をスタートさせてみませんか? 体験会も、ぜひご兄弟そろってご参加ください!